「着衣のまま水に入るなんて…うちの子にできるの?」

そんな戸惑いの声が、保護者の心の奥から聞こえてくるのも無理はありません。

それでも、あえて挑戦する理由があるのです。

小学校6年間の学びを締めくくる、6年生の“着衣水泳”。

それは泳力を試すものではなく、“いのちを守る知恵”を身につける防災教育の一環。

濡れた制服をまといながら水に向かう子どもたちの背中は、自信と責任を背負った姿そのものでした。

着衣【水泳】における6年生!着衣水泳 ~命を守る力を育む最終レッスン~

もうすぐ小学校を卒業する6年生にとって、最後のプール授業は「着衣水泳」。

制服や体操服、靴下、場合によっては靴などを着けたまま水に入り、「泳ぎにくさ」「浮きにくさ」を実感することで、いざという時にどうやって命を守るかを学びます。

なぜ「着衣」で泳ぐのか?

- 衣類に水が浸透すると重くなり、いつもの泳ぎはできない…ほとんどの子どもが「思った以上に動けない」「体勢が崩れる」と驚くそうです。

- 体力を温存しながら「浮く力」を活用することが大切だと実感できる、貴重な体験になります。

実際の流れ

- 普段の水着で泳ぐ → 着衣の状態に切り替えて、動きの違いを体感。

- 背浮きの訓練 → 顔と脚を水面に出す姿勢(背浮き)をゆっくり練習。

- 浮くものの活用 → ペットボトルやバケツなど身近なものを浮具として使い、体を浮かせる方法を学ぶ。

- 脱衣体験 → 水中で衣服を脱ぐ訓練も併せて行い、水の抵抗から解放される感覚を味わう。

体験者の声

- 「ズボンが重くてなかなか進まない」

- 「服だけでも浮くけど、泳ぎにくい!」

- 「ペットボトルを抱えると落ち着いて浮けた」

まとめ

この体験を通じて、子どもたちは「水に落ちた時には泳ぐより“浮いて待つ”ことが命を守る鍵」という大切な教訓を学びます。

川や海で万一の事故に遭った際に、パニックにならず、自分の身の守り方を即座に判断できる力を、6年間の集大成として身につけているのです。

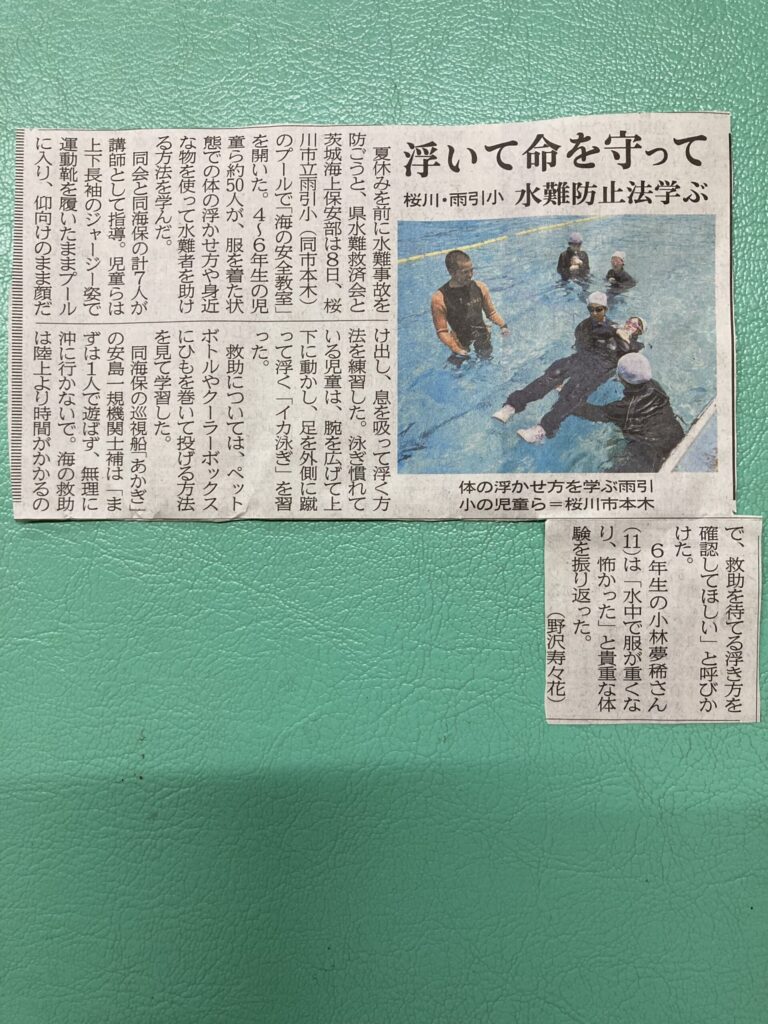

★茨城新聞、県内の小学校で「浮いて命を守って」のタイトルで2025年7月9日に掲載されました。

着衣【水泳】における6年生!:なぜ今「着衣水泳」が必要なのか?

日本は水に囲まれた国。毎年、川や海での事故が後を絶ちません。

文部科学省によると、小学生の水難事故の多くは「遊泳中」ではなく、「服を着たままの転落」や「流されて溺れる」ケースです。

つまり、「泳ぎが得意=安全」とは限らないのです。

着衣水泳の目的は、水中での“パニックを防ぐ”こと。そして、“助けを待つ術”を身につけることにあります。

6年生にしかできない“命の学び”とは

着衣水泳は、全学年で行われる学校もありますが、とくに6年生にとっては意味が違います。

なぜなら、それは「集大成の授業」だからです。

・浮くための姿勢

・体力を消耗しない呼吸法

・助けを求めるための声の出し方

・ランドセルを使った浮力確保の実験

・“助けようとせず、大人に助けを呼ぶ”判断力

これらのスキルを、実践を通じて学ぶのです。

そしてそこには、「自分の命を守るだけでなく、周囲の命を脅かさない」という責任感も育まれます。

現場レポート:6年生たちのリアルな姿

「よーい、はじめ!」

笛の音とともに、服を着たままの子どもたちがプールに入っていく。

シャツやズボン、スカートが水を吸って重たくなり、思うように動けない。

最初は戸惑いながらも、子どもたちの表情は徐々に変わっていきました。

「思ったより体が沈まない!」

「シャツに空気が入ると浮くんだね!」

「ジタバタすると逆に沈むんだって!」

見守る先生たちも声をかけます。

「慌てないで!仰向けになって、空を見てごらん!」

「浮くだけでいい。泳がなくていいんだよ!」

一人の男の子は途中、うまく浮けずに焦り、泣きそうな顔になりました。

でも隣の子が、そっと声をかけます。

「だいじょうぶ、一緒にやろう。」

その一言で、彼は再び体勢を整え、ゆっくりと浮かび始めたのです。

子どもたちの心に残った言葉と経験

授業のあと、子どもたちに感想を聞きました。

「もし川に落ちたら、前は泳ごうとしてパニックになってたと思う。

でも、今は浮いて待てる気がする。」

「助けるつもりが、溺れちゃうこともあるって初めて知った。

だから『呼びに行く』って大事なんだなって思った。」

「最初は怖かったけど、服が水を吸って重たくなるって実感してよかった。

楽しかったけど、命のことって感じた。」

この“体験”こそが、命を守る力になる。

教科書では伝わらない実感が、彼らの中に確かに残っていたのです。

①子供体験談:水に入った瞬間、心までズシンと重くなった

6年生の最後のプールの日、「今日は制服のまま入ります」と先生に言われたとき、正直ちょっとワクワクしていました。

いつもと違うことができるって、なんか特別な気がしたからです。

でも、いざ水に入ると、足が一気に重くなって、ズボンが水を含んで体にまとわりつく感覚が、思った以上に怖かったです。

泳ごうとしても全然前に進めないし、息も上手く吸えなくて焦ってしまいました。

「仰向けになって浮いてごらん」と言われても、最初はなかなかうまくできませんでした。

でも、シャツに入った空気で少し体が浮いたとき、「あ、浮けるんだ」って思えたのを覚えています。

ペットボトルを抱えたとき、急に安心した感じがして、「泳ぐんじゃなくて、浮くことが命を守るんだ」って、やっと意味が分かった気がしました。

今日の授業、ちょっと怖かったけど、自分の中で“命を守る力”が育った気がします。

②子供体験談:「大丈夫?」って声が、自分を支えてくれた

水に入った瞬間、制服が冷たくて体にピタッとくっついて、「うわ、気持ち悪い!」って思ったのが第一印象でした。

少しずつ進もうとしたけど、服が水を吸って重くなり、動くたびに体が沈んでいく感じがして、すごく怖かったです。

途中、本当に浮けなくて、焦って水をバシャバシャしてしまいました。

そのとき、隣にいた友達が「大丈夫?」って声をかけてくれて、なんとか心を落ち着けて背中を水に預けられたんです。

その一言がなかったら、きっともっとパニックになってたと思います。

ペットボトルを抱えると、なんだかフワッと体が軽くなって、少しずつ呼吸もできるようになりました。

あの時感じた安心感は、きっと一生忘れません。

今日の授業で、「助けてもらうこと」や「声をかけあうこと」の大切さを知った気がします。

私自身、子供時代に水に溺れた経験が2回あります。

最初は、小学校へ入る前、氷の張った川を渡ろうとして氷が割れて溺れましたが、近所のおじさんに助けて貰って命拾いしました。

指導者・保護者の視点で考える「命の教育」

指導する側も、ただ技術を教えるのではありません。

大切なのは「判断力」と「冷静さ」を育てること。

実際に、学校現場では「助けようとして一緒に溺れることがある」ケースも伝えられています。

だからこそ、教えるべきは「勇気ある“助けない”選択」。

保護者の中には「わざわざ危険なことをさせる必要があるのか」と不安視する声もありますが――

むしろ今、あえて“安全な環境で危険を体験”させることが、生きる力を育む教育なのです。

①親体験談:息子の姿に、“生きる力”が見えた瞬間

「服を着たままプールに入るなんて、大丈夫なの?」と正直思っていました。

息子は泳ぎが得意な方ではなく、体育の水泳授業もいつも「疲れた」と言って帰ってくる子です。

でも、授業の様子を見学していると、初めて見る真剣な表情で水に入っていく姿に、思わず胸が熱くなりました。

最初はバランスを崩して水を飲んでいたようで心配でしたが、先生や仲間の声かけに支えられ、徐々に背浮きを成功させる様子は、本当に頼もしかったです。

後で「ペットボトルって、すごく浮くんだよ」と興奮気味に話す息子の目は、自信に満ちていました。その姿を見て、「ただの授業じゃない。これは命の授業だ」と感じました。

②親体験談:泳ぎの上手さよりも、冷静さが命を守る

着衣水泳の授業の日、娘は「今日、ちょっと緊張するかも」と言いながら家を出ました。

服を着たまま水に入るなんて、親としてはやっぱり心配でした。滑ったり、足を取られたりしないだろうか、と。

でも、帰ってきた娘が「服が重くて全然泳げなかったけど、浮けた!」と笑顔で話してくれたとき、心の中で何かが変わりました。

「焦ると沈む。ゆっくり浮く方が安全なんだって」と語るその言葉に、体験からくる確かな“理解”が感じられました。

着衣水泳の本当の意義は、子ども自身が命を守る選択肢を知り、備えることなんですね。

泳ぐ技術より、冷静に行動できるかどうか・・・親としても勉強になった一日でした。

現在は祖父の立場です。

自宅周りは水辺が多い地域なので、孫の水難事故が心配になります。

着衣泳にはとても関心があります。

着衣【水泳】における6年生!:まとめ

6年生という年齢は、「子ども」と「大人」の間にある特別な時期。

社会や命のことに対して、現実味を持って考えられる最後の小学校生活。

そのタイミングで「着衣水泳」を通じて、自分の命、仲間の命、家族の命――

そのすべてを守る“最初の力”を体に刻む。

泳ぎの得意・不得意ではありません。

最後まで浮き、声を出し、あきらめない。

それが命をつなぐ手段であり、それがこの授業の本質なのです。

「命を守る力は、知識や筋力よりも、冷静な心が育てる。」

この言葉を胸に、子どもたちは一歩ずつ、次のステージへ歩み出していきます。

コメント